2023年诺贝尔物理学奖授予了来自美国、德国和瑞典的三位科学家,皮埃尔-阿戈斯蒂尼(Pierre Gassendi)、费伦茨·克劳斯(Ferenc Krausz)和安妮•吕利耶(Anne L’Huillier),以表彰他们为“产生阿秒光脉冲以研究物质中电子动力学的实验方法”所作出的贡献。

阿秒激光获诺奖对科学界意味着什么?我国在该领域处于什么水平?大湾区科学论坛秘书处邀请中国科学院物理研究所及松山湖材料实验室的研究员魏志义、贺新奎进行了解读,两位研究员长期从事超强激光和阿秒激光脉冲研究,与今年的诺奖获得者也有着长期紧密的合作。

什么是阿秒?阿秒激光有多快?

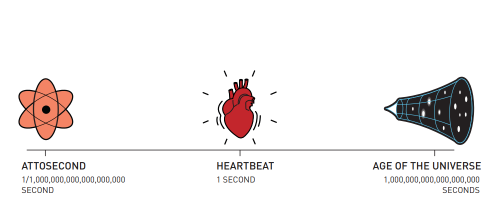

魏志义:阿秒是一个非常短的时间单位,1阿秒=10-18秒,即百亿亿分之一秒。光在1秒的时间内所传播的距离可以绕地球7.5圈,但在1阿秒内光仅仅能从一个水分子的一端传播到另一端。换个角度,如果将1阿秒与1秒相比,那1秒种走过的阿秒数相当于宇宙的年龄。

一秒钟内的阿秒数与138亿年前宇宙诞生以来所经过的秒数相同。图:Johan Jarnestad

阿秒光脉冲有什么作用?

贺新奎:阿秒激光是迄今人们所能实现的最短脉冲闪光,它的出现将人们测量微观动力学的时间分辨能力提高到了新的水平,特别是为电子动力学的研究提供了前所未有的手段,为物理、化学、生物医学等学科的研究打开了新的大门。

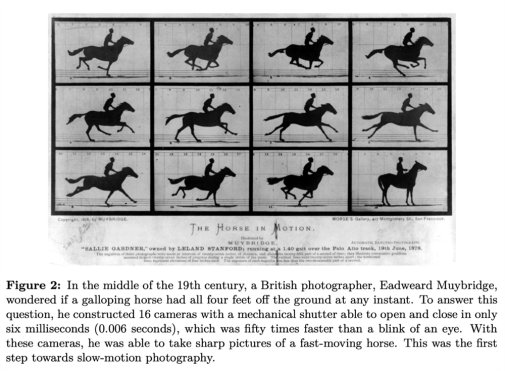

迈布里奇 1878 年拍摄赛马奔跑时的照片,图源:ZAKER

众所周知,要用照相机捕捉运动物体的姿态,必须要有足够快的快门速度。比如要观察运动中的高速跑车,就需要毫秒量级的快门速度。要拍摄核爆瞬间的景象,就需要纳秒的快门速度。然而比起这些宏观运动,微观粒子则拥有更快的运动过程。这些粒子作为构成物质的基本单元,其运动状态直接决定着物质的性质,因此研究它们的动力学行为非常重要。

构成物质的微观粒子中电子运动的时间尺度在阿秒量级,如何捕捉电子的运动状态,是研究物质微观动力学的关键,传统的照相机快门方法无法提供这么快的曝光时间。随着超快激光技术的发展,在上世纪后 320 年人类相继实现了脉冲持续时间在皮秒(10的负12次方秒)及飞秒(10的负15次方秒)量级的激光脉冲,由于其他手段无法比拟的时间分辨能力,成为研究原子、分子运动行为的唯一工具,推动了超快科学的出现和发展。而要进一步研究物质中电子的动力学行为,则就需要阿秒激光脉冲了。因此可以说阿秒光脉冲的出现,为超快科学的发展迎来了一个新的时代,是激光技术及与物质科学研究道路上具有里程碑意义的重要结果。

今年诺奖获得者对阿秒脉冲做出了什么贡献?

魏志义:今年的诺贝尔物理学奖颁给了因在产生阿秒光脉冲的实验方法上取得突破的三位科学家,他们分别是美国俄亥俄州立大学的Pierre Agostini 教授、德国马普量子光学研究所与慕尼黑大学的Ferenc Krausz教授及瑞典隆德大学的Anne L’Huillier教授。

其中,Anne L’Huillier教授于早在1987 年法国工作期间,就通过皮秒放大激光与惰性气体的相互作用,第一次观察到了高次谐波现象,成为产生阿秒脉冲的重要基础。 2001 年Pierre Agostini 教授在法国同一研究单位,与合作团队第一次产生并测量得到脉宽为250阿秒的阿秒脉冲串,同年不久,还在奥地利维也纳技术大学的Ferenc Krausz教授带领团队,第一次得到了脉宽650阿秒的单个阿秒光脉冲,从而首次为阿秒光脉冲的应用提供了可行的超快光源。可以说高次谐波是获得孤立阿秒光脉冲的重要基础,正是由于高次谐波的发现和深入发展,才为阿秒光脉冲的实现开打了大门。

据了解,今年摘获诺贝尔物理学奖的几位科学家都与您所在的中国科学院物理研究所有着长期的联系。在您眼中他们是怎样的科学家?您之前有没有提前想到他们会得奖?

魏志义:几位获奖人中,Ferenc Krausz与我们团队有着密切的联系和交往,自 2002 年以来,我们有过多次互访,我曾安排 3 位同事到他在德国马普量子光学所的团队短期工作,也联合培养了 2 名优秀的博士研究生。2009 年他第二次来物理所交流访问之期间,很愉快地接受邀请担任物理所的客座研究员,我也受邀赴慕尼黑参加了由德国、中国、澳大利亚、日本及韩国等国际联盟组成的马普阿秒中心的启动仪式,并担任委员会委员。在他的参与支持下,我们于 2012年成功申请到国家自然科学基金重大国际合作项目,并与我一起作为会议共主席,先后参加并主持中国科学院阿秒激光科学技术国际研讨会、国际阿秒科学暨第三届马普阿秒科学中心研讨会、第六届国际物理会议等会议,合作开展了飞秒碟片激光、中红外激光产生等研究,此外也多次到物理所促进飞秒激光医学的合作研究。就在今年6月份,我们在所领导的带队下专程到他的团队访问,受到Ferenc Krausz教授的热情接待。

2023年诺贝尔物理学奖得主、德国马克斯·普朗克量子光学研究所教授费伦茨·克劳斯(Ferenc Krausz)图:德国马克斯·普朗克量子光学研究所

早在Anne L’Huillier教授1987 年在法国高次谐波的研究中就有中国学者参加。Anne L’Huillier教授移居瑞典后,贺新奎是她团队最早的成员之一,2010年贺新奎教授回国加入我们团队,在高次谐波实验及阿秒脉冲产生等研究中发挥了重要作用。在他的推荐下,另一名我的博士生毕业后到Anne L’Huillier团队工作了3年,多项工作在 Science、Nature及子刊等杂志上发表,现已回国加入到我们团队。目前还有一名博士后正在Anne L’Huillier教授的团队工作。

瑞典隆德大学教授安妮·勒惠利尔(Anne L’Huillier)是第5位被授予诺贝尔物理学奖的女性。视频截图:隆德大学Nina Ransmyr

贺新奎:我在Anne L’Huillier教授团队工作 4 年,她是一位非常认真的科学家,对科学概念非常清晰,许多研究了然于胸,每一次跟她讨论,她总从最根本的物理概念上让我们茅塞顿开,对于我们撰写的论文,她会提出非常细的修改意见。生活中她非常随和,与学生相处的得很融洽,对每一个人都十分关心。我们当时经常和组里的同学开玩笑说,她就像组里的妈妈一样,什么都会考虑到,对待学生也像妈妈一样好。

魏志义:我很少做诺贝奖预测的工作,前两次与超快激光有关的奖项也是通过别人电话才得知的。但Anne L’Huillier与Ferenc Krausz获奖,实际上在很多人的预测意料之中,特别是Ferenc Krausz,他工作非常勤奋,在超快激光技术领域取得了很多引领性的成果。对照诺贝尔奖多次授予与空间分辨率成果相关的情况,以飞秒及阿秒激光为手段在时间分辨率上的突破,无疑也应该是诺贝尔奖考虑的重要方面。去年Anne L’Huillier、Ferenc Krausz与 Paul Corkum获得沃尔夫物理奖,作为诺贝尔奖的风向标,三人被很多人看好。

据悉,2013年,您的课题组实现了160 as孤立阿秒脉冲测量实验结果,这是我国在阿秒科学领域的重大突破。当时完成实验的难度大吗?目前在该领域,我国的研究发展水平处于什么水平?

魏志义:阿秒脉冲是通过飞秒脉冲与惰性气体产生高次谐波而获得的。要获得孤立阿秒脉冲,就要求驱动飞秒激光脉冲脉宽非常短,一般要小于5飞秒的少周期脉冲,还需要将激光的相位与波形锁定。加上阿秒脉冲产生与测量的各种复杂要求,导致整个实验难度非常大,我们也是经过从少周期飞秒激光到高次谐波产生多年的研究积累才实现突破的。160阿秒当时在世界上不算多么先进的结果,但当时全世界能实现此类测量的实验室不足十个,是很不容易的,受到Ferenc Krausz等同行专家的关注和好评。目前我们不仅进一步实现了高能量的高次谐波输出,脉宽也缩短到了80多阿秒,中国科学院西安光学精密机械研究所我国西安光机所、国防科技大学国防科大、华中科技大学华中科大等单位也实现了孤立阿秒脉冲的产生与测量,所报导的最短脉冲仅70多阿秒,可以说处于世界先进水平。阿秒激光也将是就在粤港澳大湾区的松山湖材料实验室重点发展的内容,正在规划一台阿秒激光装置,今年4月25日,阿秒科学中心在东莞松山湖正式揭牌,未来将进一步推动先进阿秒激光的研究与建设。设施这一大科学装置的建设。

阿秒激光未来的应用前景如何?

贺新奎:阿秒脉冲作为电子动力学测量的工具,在原子、分子、表面以及固体内部电子动力学行为测量中的应用研究都已开展。目前这方面的研究主要集中在对各种光电效应过程中处于不同能级或能带的电子电离时间差的测量,这方面的测量结果在一定程度上挑战了传统物理学的认识。

另外应用阿秒脉冲研究超强激光与玻璃相互作用时电子的超快动力学,发现通过光波驱动绝缘体中电子的运动,可以实现PHz(Peta hertz拍赫兹=10^15[xg1]10^15赫兹)的电子开关,将现有的电路响应速度提高10000倍,为新一代高速电子计算机的发展奠定基础,电子学也将进入新的阶段——光波电子学。当然阿秒物理的这些研究成果只是为下一代高速电路的发展带来了曙光,要实现这一梦想还有大量研究工作要做。

阿秒激光在很多研究领域都有潜在的应用,比如探测生物大分子中电荷的转移动力学有助于揭开很多生命现象的机理,解决相关的医学问题;测量化学反应中化学键的形成过程有助于研究新物质的合成。总之,阿秒物理作为一门年轻的学科其研究才刚刚开始。

作者:

魏志义 中国科学院物理研究所研究员

贺新奎 松山湖材料实验室研究员

附件: