9月17日,大湾区科学论坛秘书处与《The Innovation》期刊共同举办“喜迎二十大,科普向未来——照见未来之蓝”的云科普活动,邀请中国科学院的青年科学家们围绕月壤、冰川、意识等话题,分享各自领域的科研成果和研究故事。

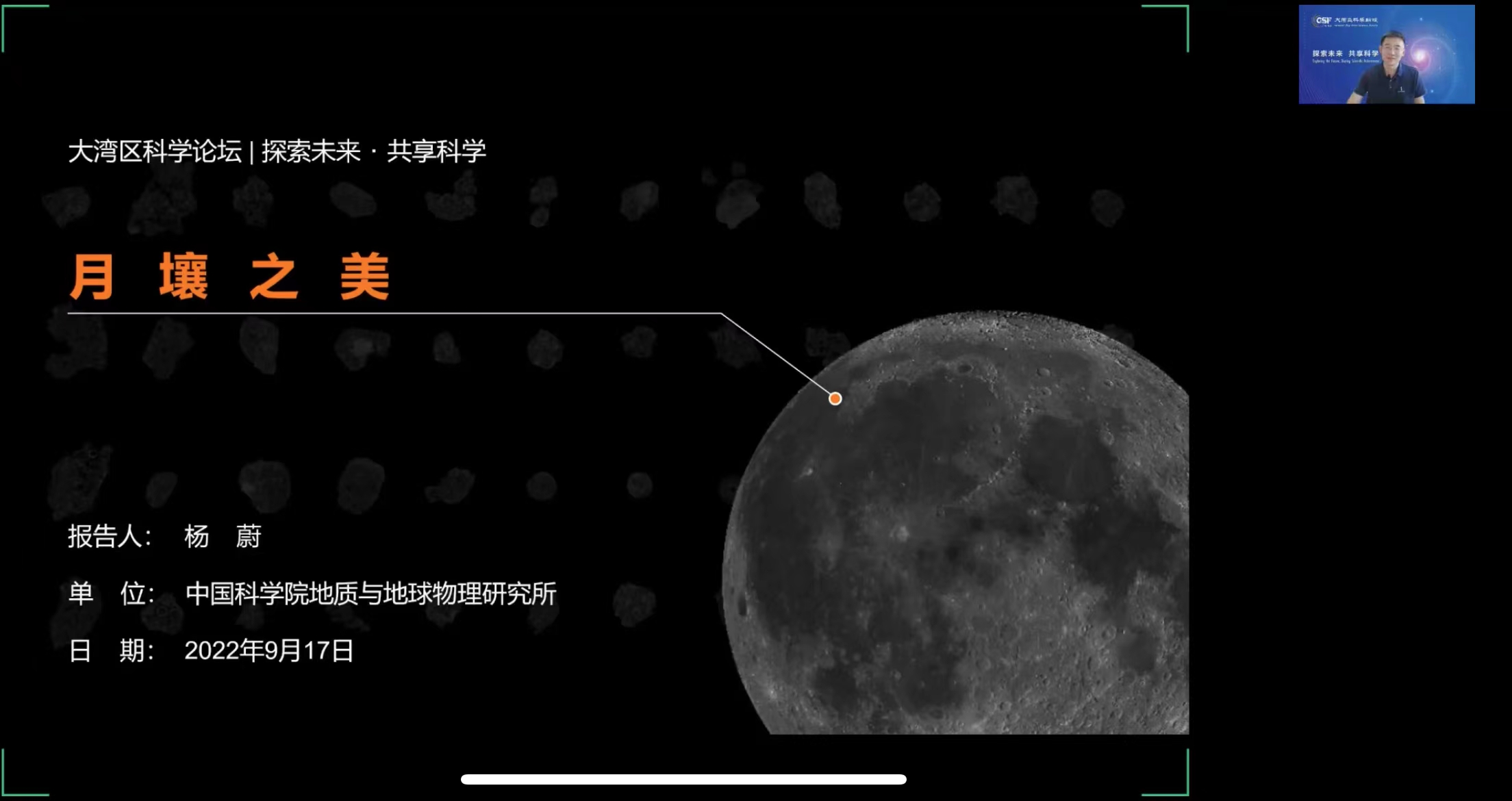

中国科学院地质与地球物理研究所研究员杨蔚首先通过精美的月壤颗粒图像和三维模型,跟我们分享了来自38万公里之外的月壤之美。他说,算上2020年12月17日,我国嫦娥五号任务从月球带回的1731克月壤,人类已经第十次从月表采集月壤样品返回地球研究了。尽管科学家从中解译出很多月球形成和演化的密码,但是公众却对月壤知之甚少。

为了把微细的月壤颗粒及其隐藏的月球演化奥秘呈现给公众,科学家和艺术家组成的联合团队,利用最先进的显微技术,获取了目前最具可读性和观赏性的月壤颗粒图像和三维模型,并举办了首个月壤科技成果主题展——阅壤。在今天的报告中,他将这些高清图像和模型一一向线上观众展示,并向观众介绍了月壤的定义、物理性质和化学组成、颗粒种类和构成、形成机制等。

同时,杨蔚老师也介绍了月球形成和演化的历史,并解释了科学家如何通过研究月壤来获得这些月球的历史故事。“月壤就像一本历史书,每一个颗粒,都记录着月球形成演化过程中经历的故事。”

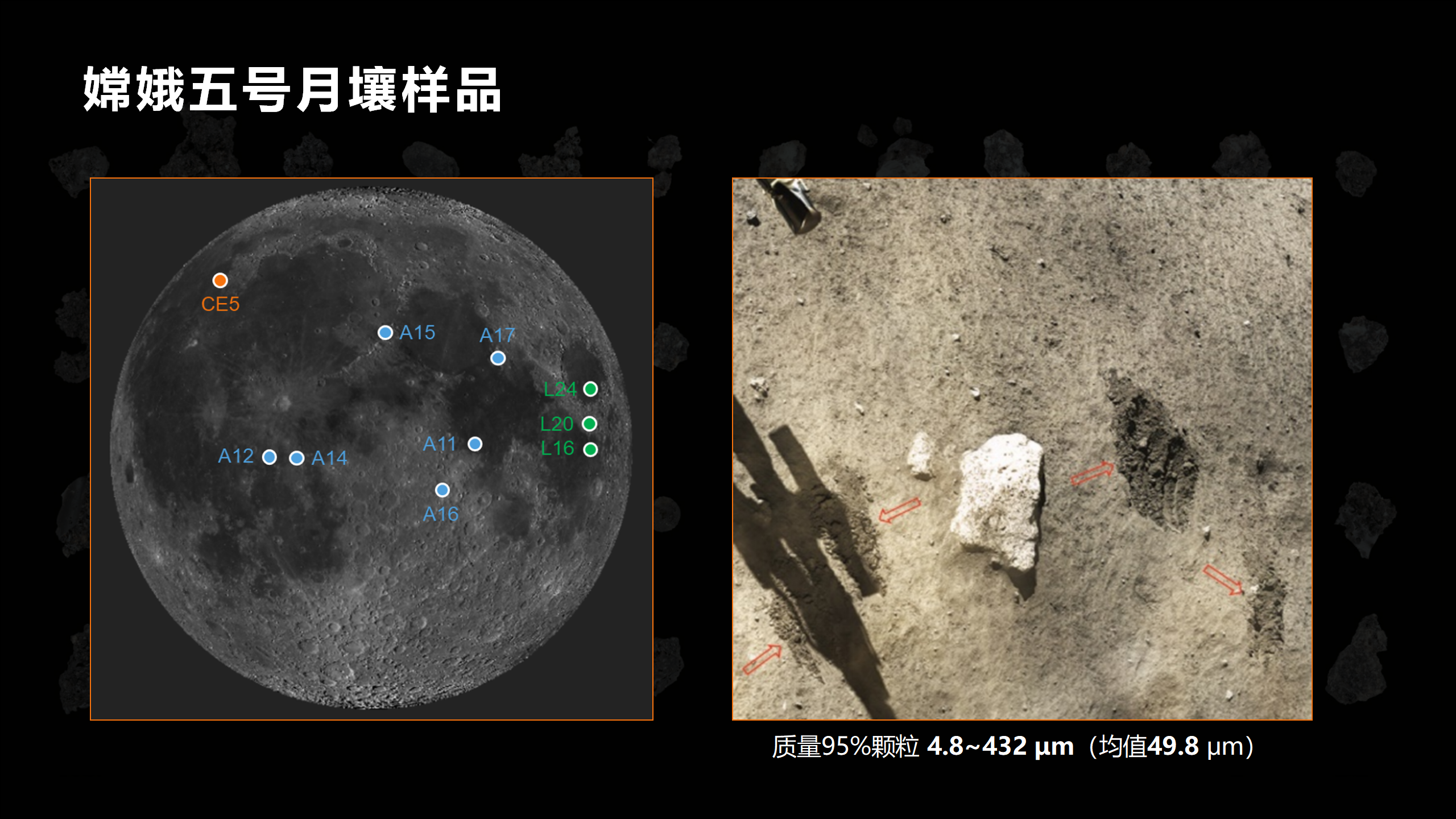

中国科学院青藏高原研究所研究员张强弓的演讲主题为“冰雪之忆”。青藏高原,是中国最大、世界海拔最高的高原,被称为“世界屋脊”、“第三极”。

青藏高原有着5万多平方公里的冰川,冰川记录着岁月遗留的痕迹,是层层的积雪形成的“储存卡”,它与自然及人类的活动息息相关,如火山爆发、沙尘暴、核爆炸试验、冶金活动等都会在冰川留下印迹。

然而由于这些年的气候变暖,人类也面临着冰川不断消融的挑战,从1961年到2016年,全世界冰川预估减少了九万多亿吨,面对这样的剧烈变化,张强弓呼吁“我们要乐观、团结、科学,更加积极应对冰雪减少的未来世界”。

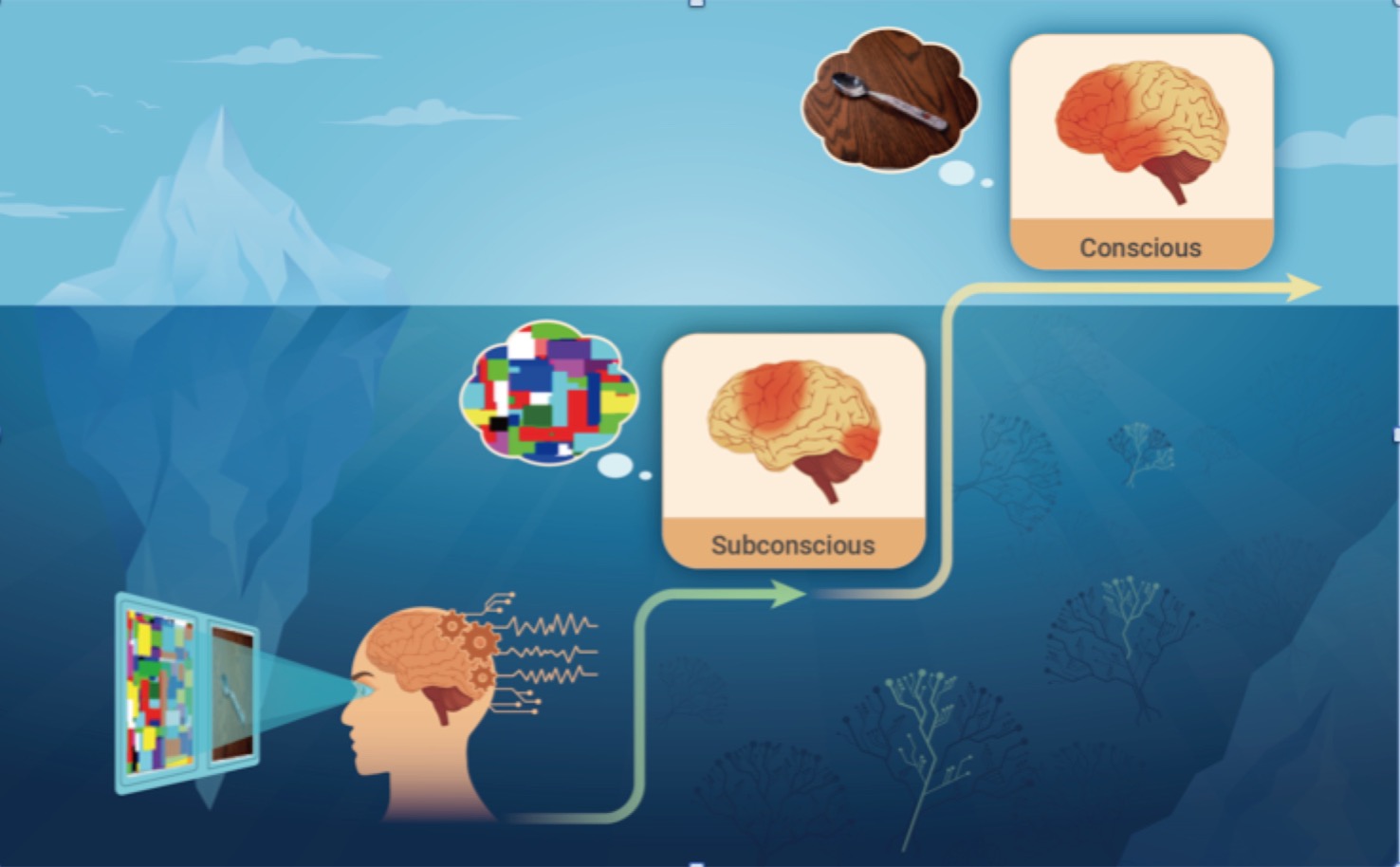

中国科学院深圳先进技术研究院副研究员戴辑则围绕人类的意识展开分享。他以自我意识为例,指出人类幼儿在18个月左右开始能分辨照镜子时的人是自己,这就是一个自我意识形成的标志。

那么其他动物会不会也有自我意识呢?从科学家的实验中发现,猴子经过反复的训练,也能学会辨别镜中的自己,那么自我意识可能并不是一种天生的能力,也可以通过后天习得的。但是意识在大脑里面究竟是怎么形成的,至今仍然是一个谜。科学家通过大量的实验,试图解释为何人们有时候会“视若无睹”,有时候又能对信息进行“无意识加工”。即便脑神经科学发展到如今,我们在理解大脑处理不同信息的区域和加工方式上已经有了长足进步,但参照诺贝尓物理学奖获得者费曼的说法,由于我们依然不能“创造”出一个“意识”,所以我们还没有真正的理解“意识”。

本次活动得到中国科学院青藏高原所、《The Innovation》期刊、南沙区科学技术协会的大力支持。中国科学院植物研究所李博强研究员主持,中国科学院青藏高原所所务委员、大湾区科学论坛秘书处聂晓伟主任、南沙区科协黄青男主席为活动致辞。活动采用线上直播方式,在微信视频号、哔哩哔哩、南方+、嗨科普平台同时直播,线上观看人数达到50000多人。

附件: