-

大咖观点 | 专家瞄准国际前沿大科学研究,创新“变量”成发展“增量”

当前,全球科技竞争日益激烈,发挥科技领域的国际交流合作作用愈发凸显。2024大湾区科学论坛有利于促进大湾区与世界的沟通合作,分享最新的研究成果,促进创新思想交流碰撞,为推动全球科技进步贡献更多的智慧和力量。当前,全球科技竞争日益激烈,发挥科技领域的国际交流合作作用愈发凸显。生物医药、人工智能、算力、5G等战略性新兴产业以及未来产业成为了科学家和企业代表热议的焦点,利用前沿技术创新推动大湾区乃至全球的科技进步和产业升级成为共识,这为全球科技创新合作提供了新机遇。11月17日,2024大湾区科学论坛主论坛上,来自海内外的院士专家聚焦热点话题发表主旨演讲。2005年诺贝尔生理学或医学奖得主、澳大利亚科学院院士中国工程院外籍院士巴里·马歇尔表示,自己长期以来保持与深圳的紧密联系,此前成立的深圳马歇尔诺奖实验室正在进行大量实验以及新药研发,其中的取样线检测已经面向全球市场销售。希望未来能与更多大湾区实验室进行合作,推动幽门螺杆菌基础研究的创新与转化。1994年菲尔兹奖得主、美国科学院院士、中国科学院外籍院士、南方科技大学讲席教授埃菲·杰曼诺夫表示,科学离不开国际合作,科技工作需要有更多的国际职工。广东的数学发展具有巨大的潜力与前景,拥有许多优秀的学校及高效的大学教学体系,同时,未来也迫切需要建立高层次、高水平的大学。中国联合网络通信集团有限公司董事、总经理、党组副书记简勤表示,数字基础设施是发展新质生产力的重要基石,数字技术是发展新质生产力的关键力量,“产学研用”深度融合的创新生态是发展新质生产力的体系保障。中国联通作为信息通信领域国家战略科技力量,在大湾区与鹏城实验室合作建设“粤港澳大湾区算力专网”、打造深圳万卡算力集群、服务多个地市建设低空专网、在广州建成国内首个超大城市数字安全运营中心等,将科技创新“关键变量”转化为产业高质量发展“最大增量”。中国科学院院士、发展中国家科学院院士、国家蛋白质科学中心(北京)理事长贺福初表示,大科学计划是推动国家原始科技创新和打造战略性科技强国的灵魂与法宝,通过调动全国和国际科技优势力量联合攻关,大大提升国家科技创新水平和国民经济国际竞争力。在粤港澳大湾区落地的人体蛋白质组导航国际大科学计划将加速推动科技革命,全面提升生命健康领域的科技创新能力和升级生物医药战略性新兴产业,为人类健康和社会发展带来深远影响。香港科技大学校董会主席、美国国家工程院外籍院士、英国皇家工程院外籍院士沈向洋表示,算力和数据是提升生产力的关键,大模型的发展将影响各行各业,其中行业大模型将越来越多,而通用大模型的占比会降低。未来,人们需要重视AI的治理,促进经济增长和人类福祉,重新思考人机关系并理解智能的本质,更好地面对智能时代下的机遇和挑战。澳门大学校长、欧洲科学院外籍院士、英国皇家工程院院士宋永华表示,科技创新是推动经济发展的内生动力,高科技的发展有赖于高水平人才的创新活动,高水平创新型人才尤其需要高等教育的培养。为此,澳门大学积极参与大湾区建设,发挥科研优势,面向全球吸引优质的教育和科研资源,为西岸人才培养及产学研合作注入新的活力。与大湾区西岸各地政府、大学和企业建立更紧密联系,协同创新、深化产学研合作,以高等教育促进区域创新驱动发展。与会专家代表纷纷表示,科技创新能量加速释放,推动大湾区成为全球科技创新的重要引擎。2024大湾区科学论坛有利于促进大湾区与世界的沟通合作,分享最新的研究成果,促进创新思想交流碰撞,为推动全球科技进步贡献更多的智慧和力量。

-

成果对接 | 中国科学院52家机构携240余项科技成果亮相广东,助力大湾区创新高地建设

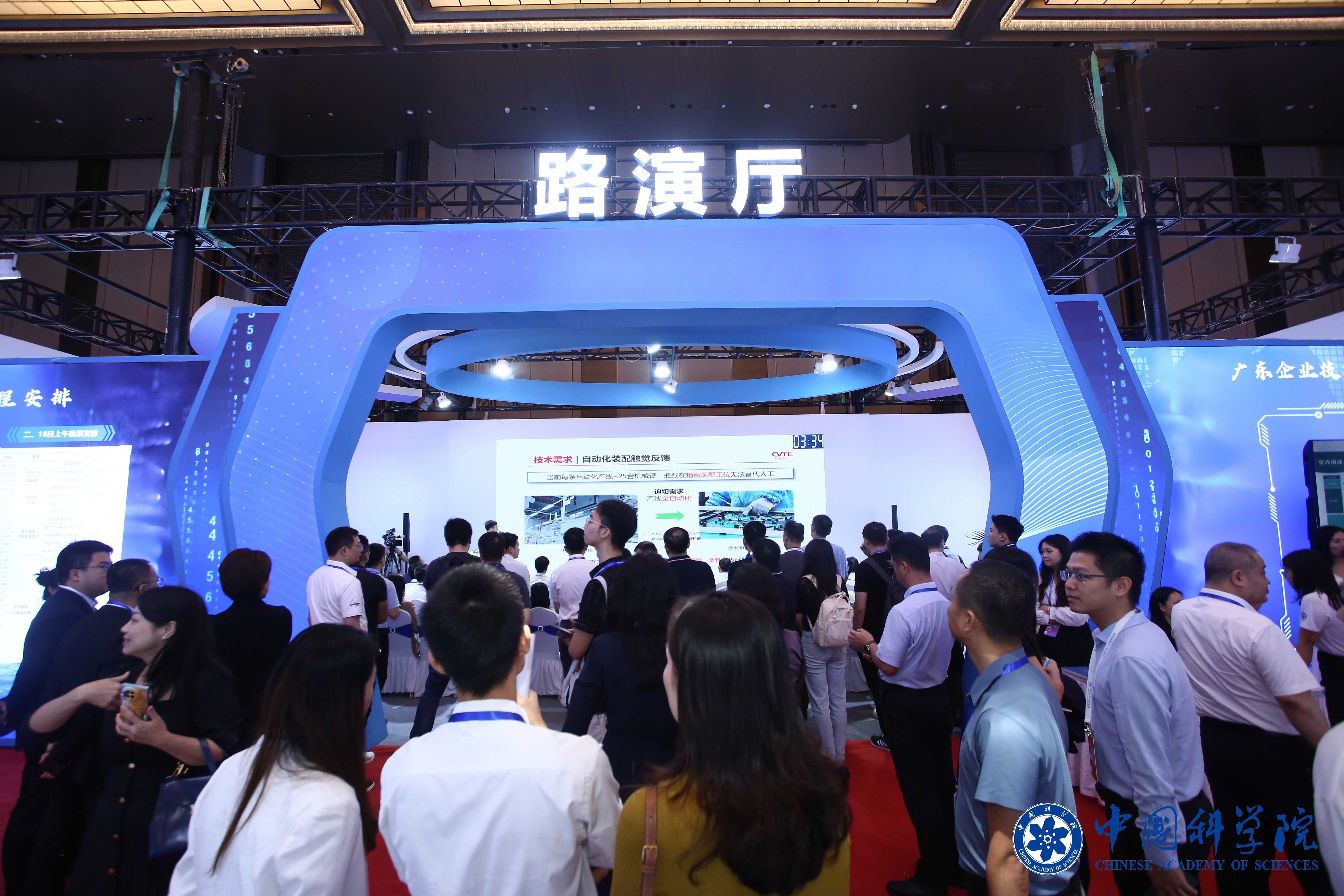

下一步,中国科学院广州分院将继续围绕中国科学院“抢占科技制高点”目标要求和广东省委“1310”具体部署,扎实推进院省战略科技合作各项任务,持续发力,久久为功,为粤港澳大湾区国际科技创新中心建设做出更大贡献。11月17日,由中国科学院发展规划局、广东省科学技术厅、中国科学院广州分院共同主办,的中国科学院、广东省科技成果对接会在广州南沙举行。中国科学院科技成果转化“融合点”行动广东活动及重大合作项目签约仪式同期举行。今年是中国科学院建院75周年,也是中国科学院与广东省开展院省全面战略合作15周年。15年来,院省合作关系日益密切、合作水平不断提升。尤其是在《粤港澳大湾区发展规划纲要》发布以来,一批批具有国际水平的设施平台和创新人才汇聚湾区。 瞄准未来科技和产业发展制高点作为国家战略科技力量,中国科学院紧紧围绕大湾区创新发展需求,以抢占科技制高点为核心任务,统筹推动全院在粤科技领域和区域布局,加快推进各类创新平台建设、开展关键核心技术联合攻关,在助力粤港澳大湾区国际科技创新中心和综合性国家科学中心建设方面取得一系列实质性进展。截至目前,中国科学院已在广东布局建设了10个重大科技基础设施,广东省成为全国重大科技基础设施较为集中的区域之一,集群效应正逐步显现。未来,这些重大科技基础设施将为广东省继续走在全国前列提供蓬勃的科技动力。位于东莞松山湖的中国散裂中子源是首个落地粤港澳大湾区的国家重大科技基础设施,也是我国首台、世界第四台脉冲式散裂中子源。截至目前,中国散裂中子源的累计注册用户达7117户,其中1/4来自粤港澳大湾区,已完成1700多项用户实验课题,在航空航天、高铁船舶、新能源、磁性量子材料、高性能合金、高分子、信息材料等重点领域,取得了一批重要科学成果。中国散裂中子源探索物质世界的基本组成及相互作用是自然界最基本的科学问题之一,大科学装置在其中起到重要作用。近日,我国重大科技基础设施——江门中微子实验建设进入收官阶段。这个位于江门开平的大科学装置深藏在地下700米,建成后将主要研究宇宙中的一种“幽灵粒子”——中微子。江门中微子实验以中国科学院先导专项为依托,航空轮胎、柔性显示、低温制冷、波浪能发电等重大科技成果纷纷落地大湾区,有力推动了相关行业、产业的发展。据不完全统计,中国科学院与广东省开展合作的科研院所达90多家。比如,中国科学院深圳先进技术研究院联合相关单位、企业研发的5T人体全身磁共振成像系统、体外膜肺氧合系统(ECMO),不仅打破了国外垄断、提升了中国医疗装备产业自主可控水平,还带动了上下游产业的发展。大力推动优质成果在大湾区转化近年来,中国科学院围绕大湾区产业链上的国家重大科技需求、卡脖子技术难题,持续推进院属单位与省内重点高校、科研机构和科技龙头企业开展关键核心技术攻关,推动科技创新与产业创新深度融合,助力发展新质生产力。此次对接上,中国科学院科技成果转化“融合点”行动广东活动正式启动。该活动主题为“焊牢科技与产业融合点,培育发展新质生产力”,旨在为广东企业与中国科学院院属科研机构交流合作搭建高效平台。此外,本次对接会邀请到多家科技金融机构以及一批技术经纪人参会,为挖掘潜在优质项目落地广东转化提供支持。据介绍,结合广东省重点产业领域方向,本次对接会上,中国科学院遴选出新一代信息技术、新型储能与新能源、空天海洋与农业、生物医药与健康、高端装备与智能制造、新材料等六大领域共240余项科技成果亮相,推动中国科学院最新优质科技成果到广东转化落地。现场,RISC-V开发平台、PCB AVI外观缺陷检查机(5um)、绿色非晶合金材料研发与智造、能量密度1000Wh/L固态电池、新能源器件循环利用研发、南海岛礁波风光储一体化能源保障系统、国之重器-系留气球、离子吸附型稀土矿绿色高效开采新方法、核酸药物关键技术开发与应用、新一代人工血液技术与应用、猪器官人源化改造……,各类前沿成果令人目不暇接,一批优秀成果进行路演发布,一批科技龙头企业进行需求发布。下一步,中国科学院广州分院将继续围绕中国科学院“抢占科技制高点”目标要求和广东省委“1310”具体部署,扎实推进院省战略科技合作各项任务,持续发力,久久为功,为粤港澳大湾区国际科技创新中心建设做出更大贡献。

-

2024大湾区科学论坛在广州南沙开幕 超百位院士专家共话湾区科创新机遇

中国科学院副院长汪克强,中国科协专职副主席孟庆海,广东省领导王曦、郭永航、张国智,广州市市长孙志洋,中国联通集团有限公司总经理简勤等参加了开幕式。11月17日,2024大湾区科学论坛开幕式和主论坛在广州南沙国际会展中心主会场召开。本届论坛以“开放科学 勇立潮头”为主题,吸引了全球超过100位顶尖院士与专家齐聚线上线下,共同探讨脑科学与类脑智能技术、人工智能、未来材料、未来能源、空天海洋、绿色低碳等科学前沿热点,进一步加强科技交流合作和协同创新,共同推动大湾区高质量发展。广东省省长王伟中、中国科学院院长侯建国、“一带一路”国际科学组织联盟创始主席白春礼出席开幕式并致辞。香港特别行政区行政长官李家超、澳门特别行政区行政长官贺一诚发表视频致辞。搭平台促进湾区国际交流合作 粤港澳携手打造全球创新高地本届论坛首次由广东省人民政府、香港特别行政区政府、澳门特别行政区政府共同主办,诺奖得主、院士及专家大咖齐聚南沙,共同为大湾区更好参与全球科技创新、加快打造具有全球影响力的产业科技创新中心展开深入讨论。王伟中在会上表示,今年是《粤港澳大湾区发展规划纲要》公开发布5周年。5年来,粤港澳不断深化规则衔接、机制对接,加强创新要素资源、平台项目等合作,全面推进粤港澳大湾区国际科技创新中心和高水平人才高地建设,“深圳—香港—广州”科技集群创新指数连续5年位居全球第二。面向未来,广东将全面学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神,按照省委“1310”具体部署,进一步全面深化改革,扩大高水平对外开放,深入实施创新驱动发展战略,加快构建全过程创新链,一体推进教育强省、科技创新强省、人才强省建设,进一步优化创新环境,构建支持全面创新体制机制,推动产业科技互促双强,因地制宜发展新质生产力,携手港澳推动粤港澳大湾区国际科技创新中心建设取得更大成效。诚邀全球各国科学家、创新人才到广东、到大湾区创新创业创造,共创共享大湾区科技创新发展的美好未来。李家超表示,第三份《施政报告》提出多项改革措施,推动香港创科及经济高质量发展。我们将推进新型工业化和创科产业发展、推动研发及数字转型、增加创科土地、推动河套港深创科园发展等。特区政府会结合“一国两制”优势和“一河两岸”地利,把河套香港园区打造成为内地与香港创科深度合作的桥头堡。我们会与大湾区其他城市优势互补,携手把大湾区建设成为国际科技创新中心,为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业作出更大的贡献。贺一诚表示,澳门作为粤港澳大湾区发展核心引擎的四个中心城市之一,具有“一国两制”独特优势,一直致力推动科技创新和科学教育的发展,积极参与“广州—深圳—香港—澳门”科技创新走廊建设,吸引科研机构和科技企业落户澳门及横琴粤澳深度合作区。今年恰逢澳门回归祖国25周年,本届大湾区科学论坛特设澳门论坛等活动。通过论坛,希望进一步加强澳门与全球科学界的交流合作,吸引更多优秀人才和创新资源,推动高水平科研项目和新兴产业发展,提升澳门综合竞争力,携手推进大湾区高质量发展。侯建国表示,粤港澳大湾区已经成为中国科学院最重要的创新力量集聚地之一。中国科学院将国家战略科技力量的使命定位与大湾区创新发展科技需求紧密结合,希望以本次论坛为契机,与各方携手推进原始创新与关键核心技术攻关,共同打造策源功能强劲的大湾区;携手推进科技创新与产业创新深度融合,共同打造创新能级跃升的大湾区;携手推进教育科技人才一体发展,共同打造创新人才集聚的大湾区;携手推进对外开放合作,共同打造创新生态友好的大湾区。白春礼表示,本次论坛以“开放科学 勇立潮头”为主题,围绕大湾区更好参与全球科技创新、加快打造具有全球影响力的产业科技创新中心展开深入探讨,对促进各国间科学领域的相互学习与合作具有重要意义。粤港澳大湾区是中国乃至世界经济活力最强、创新能力最为突出的地区之一。希望通过大湾区科学论坛这个平台,能够进一步激发区域内外科学人才的互动交流,营造开放包容的创新生态环境,共同探索国际科学前沿的最新进展、推动国际科技共同体建设。开幕式上还举行了“中国科学院 广东省科技成果对接活动”,12项重大科技合作项目签约落地粤港澳大湾区。中国科学院副院长汪克强,中国科协专职副主席孟庆海,广东省领导王曦、郭永航、张国智,广州市市长孙志洋,中国联通集团有限公司总经理简勤等参加了开幕式。

-

专题论坛|大咖齐聚把脉低空经济高质量发展—大湾区科学论坛电动航空智能制造分论坛在深圳举办

11月16日下午, 2024大湾区科学论坛电动航空智能制造分论坛在深圳国际会展中心(宝安)成功举办。他表示,民航二所将与政府、低空经济相关企业以及其他科研机构密切合作,共同推动低空经济的安全、有序发展。11月16日下午,2024大湾区科学论坛电动航空智能制造分论坛在深圳国际会展中心(宝安)成功举办。本次论坛以“推动航空产业变革,发展绿色智能航空”为主题,旨在推动低空经济作为新质生产力的首位经济,并促进低空经济全产业链形成集群优势和生态群落,助推我国低空产业高质量发展。中国科学院院士、“一带一路”国际科学组织联盟首任主席白春礼和十三届全国政协副主席、民建中央原常务副主席辜胜阻通过视频致辞为分论坛的举办致辞,世界数字科学院(WDTA)执行理事长、联合国科技委主席顾问李雨航线下致辞,从国际角度出发,讲述电动航空业的发展紧迫,倡导建立更加开放的合作平台,加强国际社会合作,推动电动航空智能制造领域的健康发展。会上还举办了国际电动航空智能制造产业联盟成立仪式。该仪式由SXR科技智库创始人及理事长徐亭主持,中国科学院院士、深圳大学校长毛军发,俄罗斯工程院外籍院士、深圳大学副校长张学记,加拿大工程院院士、深思实验室主任杨军,世界数字科学院(WDTA)执行理事长、联合国科技委主席顾问李雨航和SXR科技智库创始人及理事长徐亭共同揭牌。该产业联盟不仅能整合全球资源,汇聚各方智慧与技术,推动电动航空智能制造技术的交流与创新,还有利于构建产业标准,提升产业整体质量与安全性。此外,联盟可促进企业间合作,加强产业链上下游的协同,优化产业结构;提升国际影响力,吸引更多资本投入该领域,加速电动航空智能制造产业的发展,在大湾区乃至全球范围开拓更广阔的市场。前海管理局科技创新处一级专员赵树峰会上由前海管理局科技创新处一级专员赵树峰向参会嘉宾介绍了前海总体发展情况及低空经济发展思路,集中展示了前海在总体发展、区域规划、政策扶持、产业布局等方面取得的卓越成果。针对低空经济这一关键领域,赵树峰详细介绍了前海的发展思路,集中展示了前海低空经济产业生态构建的核心要点,使嘉宾们对前海低空经济高质量发展战略有了全面清晰的认识。主旨演讲环节,中国工程院院士、沈阳飞机设计研究所研究员、沈阳航空航天大学教授杨凤田,中国工程院院士、北京航空航天大学教授向锦武,中国工程院院士、四川大学教授王琪和比亚迪股份有限公司汽车工程研究院副院长凌和平依次带来精彩内容。中国工程院院士、沈阳飞机设计研究所研究员、沈阳航空航天大学教授杨凤田杨凤田院士发表主题为“新能源飞机型号研制创新实践与思考”演讲,对电动航空领域发展所面临的关键问题进行了详细阐述,并讲解了飞行器结构、推动系统及型号研发和通航产业发展等内容。中国工程院院士、北京航空航天大学教授向锦武向锦武院士发表主题为“eVTOL的关键技术及发展”演讲,从电动垂直起降飞行器(eVTOL)行业的发展态势、关键技术、发展举措三方面进行叙述,提出建设低空智联网,要打造“飞-感-传-控-管”一体的数字管理系统,高质量服务低空经济。中国工程院院士、四川大学教授王琪王琪院士发表了“低空飞行器用轻质高强多功能高分子材料和期间先进制造加工”主题演讲,对低空经济应用场景入手阐述低空域飞行器在飞行过程中所需面临的复杂环境,材料性能面临新一轮挑战,可大量采用高分子材料及其复合材料,并提出当前我国亟需发展具目标功能的高分子纳米功能符合材料规模化制备技术。比亚迪股份有限公司汽车工程研究院副院长凌和平凌和平副院长从我国新能源汽车的产业现状入手,向大家详细讲解了电动汽车智能制造技术发展、技术特点及实践、新需求及新探索等内容,为电动航空产业的发展提供“模板”。此外,论坛围绕“电动航空引领新变革,打造低空经济新引擎”主题开展了一场圆桌会议,聚焦未来几年低空经济智能制造技术的进展与商业化前景,同时深入探讨了低空经济发展所面临的问题与挑战,并就如何有效应对这些挑战展开了研讨。圆桌会议由加拿大工程院院士、深思实验室主任杨军主持,中国工程院院士蒋庄德、中国科学院院士毛军发、俄罗斯工程院外籍院士张学记以及中国民用航空总局第二研究所党委书记张瑞庆参与讨论。加拿大工程院院士、深思实验室主任杨军杨军院士表示,低空经济作为我国未来空间产业发展的重要组成部分,是推动新型工业化、培育新型生产力、赋能新经济的关键驱动力和增长引擎。电动航空器如eVTOL和无人机是低空经济核心装备,智能制造技术的应用,不仅能够提高飞行器的性能与安全性,还能显著降低生产与运营成本,从而加速低空经济商业模式的落地。此外,智能制造推动了低碳、环保的航空动力技术创新,与低空经济倡导的绿色发展理念高度契合,为构建可持续发展的低空产业生态提供了强有力的技术支持。中国科学院院士毛军发毛军发院士在会议中提出,低空经济的发展无论是载货还是载人,都应该将安全放在第一重要位置,提升电动航空的安全性是低空经济顺利发展的关键。他建议,加强基础研究与产业应用的联动,为行业提供更加安全智能的技术支撑。中国工程院院士蒋庄德蒋庄德院士围绕电动航空智能制造的关键技术分享了他在高端制造装备与智能化系统设计领域的最新研究进展。他认为,智能制造是实现电动航空高性能和高可靠性的核心支撑,应该加强跨学科协作,突破关键零部件加工与装配的技术瓶颈,为电动航空的规模化应用奠定基础。俄罗斯工程院外籍院士张学记张学记院士结合他在智能传感领域的开创性研究,分享了智能传感技术在电动航空智能制造中的应用潜力。他还特别提到,深圳大学已经牵头申请了成立广东电动低空航空航天创新中心,也希望接下来更多的电动航空智能制造企业能加入创新中心,共同推动电动航空智能制造的创新发展。中国民用航空总局第二研究所党委书记张瑞庆张瑞庆表示,当前低空经济发展的主要挑战之一是空域管理和法律法规的尚未完善。民航二所作为中国民航领域的重要技术研发机构,30年来专注于航空导航、空中交通管理系统、机场运行保障技术及航空电子设备的研究与应用,致力于提升民航的安全性、效率和现代化水平。他表示,民航二所将与政府、低空经济相关企业以及其他科研机构密切合作,共同推动低空经济的安全、有序发展。

大湾区科学论坛

Forum introduction

大湾区科学论坛(Greater Bay Area Science Forum, GSF)是由“一带一路”国际科学组织联盟(ANSO)发起,广东省人民政府主办,广州市人民政府、广州南沙开发区管委会承办的国际化论坛,论坛执行单位为广东省灵山论坛科学中心。

查看更多

白春礼

中国科学院院士

中国化学家和纳米科技专家

张锁江

中国科学院院士

化学工程专家

Glen Daigger

美国工程院院士、中国工程院外籍院士

国际水协会(IWA)前主席

刘良

中国工程院院士

中医内科学专家

张翔

中国科学院外籍院士

光电学家

薛其坤

中国科学院院士

材料物理学家

王贻芳

中国科学院院士

实验高能物理学家

迈克尔·莱维特

诺贝尔奖化学奖得主

生物物理学家

理查德·罗伯茨

诺贝尔生理学或医学奖得主

生物化学家和分子生物学家

钟南山

中国工程院院士

呼吸内科学家

Nils Christenseth

挪威奥斯陆大学教授,挪威科学院原院长

Grechen Daily

美国科学院院士

斯坦福大学教授